レーモン・ラディゲ(1903-23)は、ことし生誕120年、そして歿後100年をむかえた。ラディゲはその短い20年の生涯のうちに、『肉体の悪魔』『ドルジェル伯の舞踏会』の二大傑作をものしたが、特に遺作となった『ドルジェル伯の舞踏会』(以下「ドルジェル伯」)は、本邦の作家たちにも大きな影響をあたえている。

わたしは「ドルジェル伯」の邦訳本を、鈴木力衛訳の岩波文庫版(1957年刊*1)と渋谷豊氏訳の光文社古典新訳文庫版(2019年刊)との2冊を有っている。なお新訳文庫のラディゲといえば、2008年に中条省平訳『肉体の悪魔』も出ている。中条氏が「ドルジェル伯」ではなく『肉体の悪魔』を択んだ理由については、『肉体の悪魔』にはラディゲの精神だけでなく、肉体もしくは無意識から来る謎めいたエネルギーに満ちているように思われるからだ、といったことを訳者あとがきで述べていた。

新訳文庫版「ドルジェル伯」の売りは、ラディゲ自身が定めた最終形の「批評校訂版」を初めて翻訳した、ということと、訳者解説が約60ページにわたり充実している、ということとだ。その解説によると、ジャン・コクトーらが手を加えた初版(1924年7月刊)には、最終形と実に700箇所にわたる異同が有って、「その内、約六〇〇箇所で明らかに「純粋に物理的、文法的な訂正」の域を超えた加筆修正が行われてい」る(p.264)という。

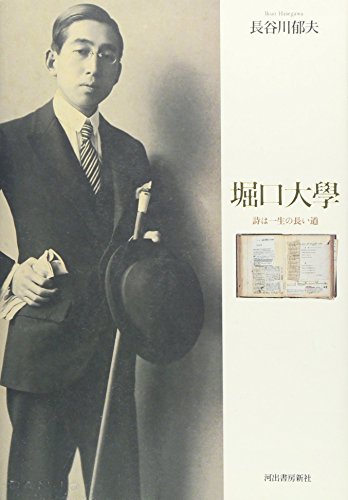

巷間でよく知られているのは堀口大學訳であろう。そもそも堀口大學は、ラディゲの詩2篇(「制服」「昆虫あみ」)を大正十一(1922)年に「白孔雀」誌上に訳出しており、これが日本で初めてのラディゲ紹介となったとされる。大學が「ドルジェル伯」を訳したのは昭和に入ってからだといい、長谷川郁夫『堀口大學――詩は一生の長い道』(河出書房新社2009)は次の如く記す。

(昭和)六年二月に、白水社からレーモン・ラディゲ二十歳の遺作「ドルヂェル伯の舞踏会」が訳刊された。ラ・ファイエット夫人の「クレーヴの奥方」に範をとったといわれる、社交界を舞台とする恋愛心理小説である。(略)

装幀は東郷青児。表紙は、幾何学模様のコンポジションの一部に薄グリーンと墨のベタが配されたモダンで品のいいデザインだった(堀口さんの回想には、「けざやかな装幀」と記されている)。口絵に、コクトーによるラディゲの肖像の線描、本文中には青児の挿画六葉がある。(略)かれ(青児―引用者)にラディゲへの強い思い入れがあったことは、昭和二十五年に自らが「肉体の悪魔」(白水社)を訳出したことにも明らかといえる。(略)

「ドルジェル伯の舞踏会」の翻訳作業は昭和五年中に行われた。白水社では草野貞之が担当編集者だったと考えられるが、長谷川巳之吉の了解を取りつけるのには難儀したことだろう。巳之吉には、堀口さんを占有したいとする思いが強かった、と容易に想像されるからである。しかし、当時の文藝書としては破格の初刷五千部という発行部数には、さすがの巳之吉も脱帽するほかなかったに違いない。(略)堀口さんの訳文はこののち、八年三月発行の春陽堂「世界名作文庫」の一冊に収録され、十三年一月には白水社から普及版が発行された。(p.495)

この白水社版は小田光雄氏も所有しているのだそうで、その書物の体裁については次の如く書いている。

手元にある一冊の幾何学模様のコンポジションのモダンな装幀、挿画は東郷青児によるもので、菊判を少し小さくした判型を採用し、三二三ページにもかかわらず、厚い紙を使用していることによって、束は三・五センチに及んでいる。(小田光雄「ラディゲ『ドルヂェル伯の舞踏会』と堀口大学」『近代出版史探索V』論創社2020:44)

さて大學訳「ドルジェル伯」に魅了された者として有名なのが、若き日の三島由紀夫である。

「ドルヂェル伯の舞踏会」訳文の評価については、三島由紀夫のあの名批評を借りるにしくはない。昭和三十八年十二月一日の「朝日新聞」、「一冊の本」欄に掲げられた絶賛の文章からの引用である。

ラディゲがニ十歳で夭折する前に書いた傑作「ドルヂェル伯の舞踏会」には他の訳者の訳も二、三あるが、私にとってのそれは、どうしても堀口大學氏の訳でなくてはならない。私は、堀口氏の創つた日本語の藝術作品としての「ドルヂェル伯の舞踏会」に、完全にイカれてゐたのであるから。それは正に少年時代の私の聖書であつた。白水社版のこの本を、一体何度読み返したかわからないが、十五歳ぐらゐで初読のときは、むつかしいところなど意味もわからずに魅せられ、くりかへして読むうちに、朝霧のなかから徐々に村の家々や教会の尖塔(せんたふ)がくつきりと現はれてくるやうに、この小説の作意も明瞭になつた。

しかし、少年の私をはじめに惹きつけたものは、人間心理への透徹した作者の目よりも、訳文の湛(たた)へてゐる独特の乾燥したエレガンスであつた。(長谷川前掲p.496)

三島のこの文章の一部は、長谷川著の序文(p.15)にも引かれているが、昭和二十七(1952)年に角川文庫に入った大學訳「ドルジェル伯」七刷(1964年刊)の帯にも、惹句として引かれていたのだそうだ。

文庫本蒐集家のあいだでもあまり知られていない事柄を一つ紹介しておきたい。それは、角川文庫版『ドルヂェル伯の舞踏会』の七版(一九六四年五月三十日)にだけ、通常の赤帯の上にさらに橙色の上質紙の帯がかけてあり、その帯に白抜きの活字で大きく「正に少年時代の私の聖書であった」という三島由紀夫の言葉が印刷されていることである。「私の聖書」という一句によって、ラディゲが若き日の三島に与えた影響力の大きさを知ることができる。事実、三島には「ラディゲの死」や「ドルヂェル伯の舞踏会」といった小品があり、彼の最初の長編小説『盗賊』はラディゲの影響のもとに書かれたと三島自身が公言している。また、『美徳のよろめき』というタイトルは伯爵夫人マオ・ドルジェルの恋愛を連想させる。(「レーモン・ラディゲ『ドルヂェル伯の舞踏会』[田村道美]」、近藤健児/田村道美/中島泉『絶版文庫三重奏』青弓社2000:103-04)

ここで田村氏のいう「『ドルヂェル伯の舞踏会』といった小品」は、「世界文學」21号に掲載された三島由紀夫「ドルヂェル伯の舞踏會」をさすのではないか。

「世界文學」は以前、神保町のK店頭の3冊500円コーナーで、第7、21号の2冊*2を「近代文學」第6号と共にたまさか拾っており、その21号の「作品研究」コーナーに、三島の「ドルヂェル伯の舞踏會」が載っている。

三島の「ドルヂェル伯の舞踏會」は、「僕」と「レイモン・ラデイゲ」との対話形式からなる作品である。「僕」が「ドルジェル伯」について、「作者の影がどこにもみえないでゐて、これほど深く作者の不幸を語つてゐる作品はないやうに」思う(p.42)と評したかと思えば、「ラデイゲ」が「『ドルヂエル伯(ママ)の舞踏會』で、僕は人間の心が血を流す場面をあきもせずにくりかへして描いた。あの小説の終りに近づく數節に流血の慘事を見ない讀者を僕は信用しない。古い慘鼻な叙事詩が忠節といふ倫理的な主題で貫ぬかれてその血の匂ひを淸らかなものにしてゐるやうに、僕は貞節といふ主題をとり用ひた」(p.43)と応じるなどしている。末尾には「一九四八、三、三〇」の日付がある。

多分その「小説の終りに近づく數節」のなかには、ナルモフ大公の「チロリヤンハット」をめぐる挿話、すなわち、ドルジェル夫人(マオ)とその夫アンヌ、マオと恋仲になる青年フランソワの三者三様の心理劇も含まれるのではないかと思うが、このくだりなどは、読んでいて非常にスリリングであった。

三島のほか、「ドルジェル伯」に魅入られた人物としてよく知られるのが、大岡昇平である。1950年に連載(「群像」)、刊行(講談社刊)された大岡の『武蔵野夫人』も、「ドルジェル伯」の影響下に書かれた作品である。エピグラフとして、「ドルジェル伯」の冒頭部――「ドルジェル伯爵夫人のような心の動きは時代おくれであろうか」を引いている。ちなみに「ドルジェル伯」が範をとったラファイエット夫人『クレーヴの奥方』の光文社古典新訳文庫版(永田千奈氏訳)の帯文には、これをもじって「クレーヴ夫人のような心の動きは時代おくれであろうか?」とある。

わたしは『武蔵野夫人』も2冊有っている。先ず十数年前に下鴨の納涼古本まつりで薄桃色のカバーの河出新書版(1955年刊)を拾った。当初これを読んだときはあまりピンとはこなかった。しかし後に、「ドルジェル伯」を読み了えて、それから新潮文庫版『武蔵野夫人』(2013年刊の改版)を購って改めて読み直してみたところ、打って変っておもしろく読めたのであった。武蔵野の地に昵みを感じるようになりつつあったことも理由としてあるのかも知れないが。

当該の2作品には、人物設定や結構も似通ったところが有る。たとえば「ドルジェル伯」がマオのバックグラウンドから説き起こしているのに対し、『武蔵野夫人』の冒頭は、国分寺崖線下の窪地の斜面「はけ」に棲む人々の背景説明から始まる。また「ドルジェル伯」のマオとフランソワとは遠縁だが縁戚関係にあって、一方の『武蔵野夫人』のヒロイン道子と、恋仲になる勉とはいとこ同士である。それから、フランソワがマオから離れてバスクを旅行するという展開があるのと同様、勉の方も道子から離れて葉山でひと夏を過ごすというくだりがある。

『武蔵野夫人』でとりわけ印象に残るのが次の場面である。

土手を斜めに切った小径を降りて(勉、道子の―引用者)二人は池の傍に立った。水田で稲の苗床をいじっていた一人の中年の百姓は、明らかな疑惑と反感を見せて二人を見た。

「ここはなんてところですか」と勉は訊いた。

「恋ヶ窪さ」と相手はぶっきら棒に答えた。

道子の膝は力を失った。その名は前に勉から聞いたことがある。「恋」とは宛字らしかったが、伝説によればここは昔有名な鎌倉武士と傾城の伝説のあるところであり、傾城は西国に戦いに行った男を慕ってこの池に身を投げている。

「恋」こそ今まで彼女の避けていた言葉であった。しかし勉と一緒に遡った一つの川の源がその名を持っていたことは、道々彼女の感じた感情がそれであることを明らかに示しているように思われた。

彼女はおびえたようにあたりを見廻した。分れる二つの鉄路の土手によって視野は囲われていた。彼女は自分がここに、つまり恋に捉われたと思った。(新潮文庫版pp.82-83)

これは溝口健二『武蔵野夫人』(1951東宝)では――ちなみに道子は田中絹代が演じ、勉は片山明彦が演じている――、ごくあっさりと描かれる場面であるが、青山七恵氏が、奥泉光氏と岡田利規氏との鼎談で、

たとえば、道子が勉に対する自分の想いを恋だと意識する場面。道子と勉は二人で散歩しているんですが、たまたまそこにいた田植えのおじさんにここはどこですかと聞いたところ、「恋ヶ窪さ」と返されます。それで道子は「恋」という言葉に反応してしまって、そしたらこれは恋なんだ! と膝の力が抜けるほどの衝撃を受けちゃうんです。(略)

恋というものがどういうふうに人の心に起こって、どういうふうに暮らしの中に入っていって、どういうふうな面倒が起こるかというのが、独自の恋愛格言みたいなものを交えながら逐一細かく書いてありますね*3。(「大岡昇平を読む」、奥泉光・群像編集部編『戦後文学を読む』講談社文芸文庫2016:234-35)

と語るように、実に劇的な瞬間を描いていると思う。第三者にその地名をいわせるという趣向もその効果を高めている*4。

一方の「ドルジェル伯」にも、「恋」という言葉によって、マオが自分の感情を初めて理解するという場面があるが、こちらでは、言葉そのものは外側からではなく、内側からやって来る。

マオは自分がフランソワに恋をしていることを認めないわけにはいかなかった。

「恋」という恐ろしい言葉をいったん口にしてしまうと、彼女にはすべてが明らかになった。(新訳文庫版p.187)

それにしても、『武蔵野夫人』のこのくだりは劇的である。劇的でありすぎて、とってつけたような観もある。そもそも小説の舞台は、水量の豊かなところという条件さえ満たしておれば、べつに「はけ」でなくてもよかった筈で、「恋ヶ窪」にインスピレーションを得た大岡が筋立てを逆算的に考えていったのではないか、という気さえする。

前田愛もやはりこのくだりを一部引きつつ、物語内部での位置づけについて述べていた。

道子は、この源流行の途中で若い従弟を抱きしめてやりたくなった衝動に、〈恋〉の一字をかぶせることにあるためらいを感じている。自分がえらびとった妻の役割にほとんど疑いをもたなかった彼女にとって、それはたんなるコトバ以上のものではなく、現実の感情との結びつきは、禁忌の領域に閉ざされていたからである。ところが、「中年の百姓」がぶっきら棒につぶやいた〈恋ヶ窪〉の地名が道子の禁忌をひらくきっかけをつくる。このコトバとココロの出会いは、日常的な世界が文学という自律した言語空間に昇華して行く微妙な一瞬をとらえているかぎりで、私たち読者にも発見のよろこびを頒(わか)ち与えてくれる。(「大岡昇平『武蔵野夫人』――恋ヶ窪」『幻景の街 文学の都市を歩く』岩波現代文庫2006:229)

なお前田は、『武蔵野夫人』というタイトルについて、

『武蔵野夫人』がはじめ『武蔵野』と名づけられ、最終的に今の題名に落ちついたことはよく知られる。しかも地名+夫人という題名の形式を、さいしょに思いついた近代の作家はまぎれもなく独歩であって、作柄としては大したものではないが、独歩が佐々城信子とその情人に鎌倉の海岸で行きあわせる奇縁を描いたことで記憶されている『鎌倉夫人』が発表されたのは明治三十五年である。(pp.233-34)

と書き、以下、『鎌倉夫人』や独歩の『武蔵野』、『武蔵野夫人』の類縁性を説いているけれど、タイトルに「夫人」を附けたのは、大岡自身の発案ではなく、しかも必ずしも本意ではなかったということを、後に本人が明かしている。

「武蔵野」は「対主人公」ということですが、なにぶん独歩に名作があるんで、ヒロインの方へくっつけて「夫人」をつける。まあ、編集者の選択ですが、それはたしかにあの小説を何万部かよけいに売りましたが、主題がぼけたことになって、作者としては損をしてるかもしれません。(大岡昇平『わが文学生活』*5中公文庫1981:232)

もとの題は「武蔵野」だったので、この小説の主人公は自然なのです。自然描写によって読まれるだろう、とぼくは最初からいっているので、……(同前p.111)

ところで前田は、次のようにも述べる。

昭和二十二年四月に発効した「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的処置に関する法律」の第五条には、「夫婦の財産関係に関する規定で両性の本質的平等に反するものは、これを適用しない」と記されている。富子と世帯をもつ資金を捻出するために家屋の譲渡委任状と権利書を持ち出したまま、秋山が失踪してしまったとき、道子は改正される民法の摘要を解説書で調べ、自分の遺言により財産の三分の二を好むものに遺贈することができるのを知った。つまり、秋山が家を売る前に自分が死ねば、勉に財産を残すことができるという論理である。これはまさに家つき娘の論理であって、道子は、土地の旧家から格安の価格で「はけ」の湧水を含む武蔵野の一等地をまきあげた父親、宮地老人の呪縛から遁(のが)れられなかったのである。

自分の身体を勉に向かって投げかけるかわりに、夫への復讐の意図がこめられているとはいえ、「はけ」の家を勉に遺そうとする倒錯。道子の貞淑の美徳なるものを、ブルジョアにふさわしい私有財産の観念にまで還元してしまった作者の冷ややかな計算は、読者に冷水を浴びせるていの衝撃力に欠けていない。(前田前掲pp.243-45)

ここに「作者の冷ややかな計算」とあるが、大岡本人によると、道子と秋山との夫婦関係の変化に「民法改正」を利用したことは、窮余の一策であったという。

『武蔵野夫人』の民法改正による夫婦関係の変化は、最初の予定にはなかったので、苦しまぎれです。あのすぐあと福田恆存の質問に答えて書いた通りですよ。最初の姦通罪廃止を問題にしたところとなんとなく釣合いがよくなっちゃったんですが、ほんとはそれだけ復員者勉の持つ破壊力が減殺されて、ロマネスクの展開が阻害されたことになるでしょう。だから一応福田のいう通り失敗と認めたんですが、……(『わが文学生活』p.111)

その福田は、『武蔵野夫人』を失敗作と断じ、脚色したうえで『戯曲武蔵野夫人』を書いているが(こちらは未読)、映画版はオープニングクレジットに「潤色 福田恆存 脚色 依田義賢」と表示されているので、戯曲版に基づくとおぼしい。たとえばラストで、道子の死に富子=轟夕起子や勉らが立ち会うシーンなど、原作とは大いに異なる。これも戯曲版に基づくものであろうか。

佐々木基一も、『武蔵野夫人』の特に後半部を「失敗」とみている。

この作品の後半、特に道子と勉が村山のホテルから帰って以後になると、だいぶ調子が乱れてくる。勉に対する道子の愛情にもどこか弱さが感じられる。(略)お手本になった『ドルジェル伯の舞踏会』のいちばん重要な箇所は、「マーオは、別の世界に坐って、アンヌを眺めていた。伯爵は、相変らず自分の世界に住んで、マーオの心の中に起った変化には何一つ気づかなかった。」という巻末に近い一句であるが、道子は結局俗物的世界から絶縁して「別の世界」に移ることなく、秋山との無意味な夫婦生活を清算する勇気もなく、文字通り古風な女として死ぬのである。そこに道子の魅力の乏しさと、この作品の主題の限界がある。(「大岡昇平―『武蔵野夫人』について」『同時代作家の風貌』講談社文芸文庫1991所収:p.182)

ちなみに大岡は、映画版『武蔵野夫人』については次の如く評している。

あれはいいにくいけれど、溝口さんのものの中ではあまりいい出来ではなかったな。ぼくは試写を見に行かないで鎌倉で観て、途中で外へ出て、やけ酒飲んじゃったことを覚えているな。ぼくは武蔵野の美しい自然をふんだんに撮ってほしかったんだけど、溝口さんはセットを据えて、劇に仕立てちゃったんだよね。あれは東宝争議と関係があって、セットをぶっ立てたのは、撮影所占拠だった、とこの頃になって知りました。ああいう風に撮られちゃうと、ぼくの小説の欠陥がたちまち露呈しちゃって、ぎくしゃくした動きになってダメだな。(『わが文学生活』pp.222-23)

さすがに、セットの塀の外側からクレーンで舐めるように回転しながら内部に侵入して行って人物を捉えつづける俯瞰ショットなどは、溝口作品の面目躍如たるものがあるけれども、全体としては、セットとロケーションとが中途半端に入り交じった観があるのは否めない。

せっかく武蔵野を舞台にしているのだから、大岡がいうように、屋外での撮影をもっと重視してもよかったような気がする。

*1:手許のは1989年11月15日刊の第4刷。

*2:小田光雄氏は「世界文學」の第6号を所有しているといい、発行人の柴野方彦についても言及したことがある(「『世界文学』、世界文学社、柴野方彦」『近代出版史探索V』:192-95)。また山本貴光氏は全三十八巻を蔵している(!)のだそうだ(https://www.webdoku.jp/column/yamamoto/2021/07/13/115706.html)。

*3:この発言で思い出したが、『ドルジェル伯』にも「格言」が頻出する。たとえば、「恋愛とは心の安らぎを奪うものなのだ」(古典新訳文庫版p.126)、「幸福は健康と同じだ。人は幸福には気づかない。気づくのは苦痛だけだ」(同p.155)等々。

*4:上引の鼎談で岡田氏は、「『恋ヶ窪さ』というせりふをいうだけのためにいるおじさんとか、もろにご都合主義」(p.245)と発言している。

*5:1974年8月10~11日、秋山駿、菅野昭正、中野孝次の質問に大岡昇平が答える形でなされた討論の記録に、高橋英夫、亀井秀雄の書面での質問に大岡が回答したのを加えてまとめたもの。1975年中央公論社刊。